Machiavelli über Grausamkeit und Mitgefühl #14

Gastbeitrag von Stephen Leach

Liebe Freunde von Daily Philosophy,

Willkommen zurück zu unserem wahrscheinlich letzten Beitrag vor Weihnachten! Obwohl ich ein sehr schlechter Christ bin (wenn überhaupt), erinnert mich Weihnachten immer an diese Stelle in der Bibel:

„Noch einmal sage ich euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme.“ (Matthäus 19,24)

Und ich bin immer wieder erstaunt, wie fundamentalistische und rechtsgerichtete Christen es schaffen, dies zu übersehen, bis zu dem Punkt, an dem sogar Leute wie der aktuelle US-Präsident es wagen, sich Christen zu nennen.

Natürlich gab es im Christentum schon immer dieses Spannungsverhältnis zwischen der Macht und dem Reichtum der institutionalisierten Kirche und ihrem Anspruch, die Armen zu repräsentieren und für sie zu sorgen. Dies führte im Laufe der Geschichte zu allen möglichen sozialen Bewegungen – die von offizieller Seite gewöhnlich als Ketzereien gebrandmarkt und gewaltsam unterdrückt wurden. Aber heute hat sich diese Spannung in etwas noch Unlogischeres verwandelt: einen wahrgenommenen Gegensatz zwischen Christentum und kommunistischen oder sozialistischen Werten, und zwar in einem Ausmaß, dass die beiden als diametral entgegengesetzt angesehen werden; als ob kein Christ jemals ein Kommunist sein könnte. Was natürlich die Tatsache übersieht, dass der ursprüngliche Gründer der Religion ein ziemlich solider Sozialaktivist war, der regelmäßig zur Unterstützung der Armen und Benachteiligten aufrief und in seiner Verurteilung der herrschenden Klassen seiner Zeit unerschütterlich war.

Und es ist natürlich nicht nur die Geschichte von Kamel und Nadelöhr. Sowohl die Bergpredigt als auch die Tempelreinigung zeigen deutlich, dass Jesus, zumindest dem Geiste nach, nicht im kapitalistischen Lager stand:

„Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus!“ (Johannes 2,15–16, Lutherbibel)

Und in einer anderen Version derselben Geschichte:

„Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenkrämer und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: »Mein Haus soll ein Bethaus heißen«; ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.“ (Matthäus 21,12–13, Lutherbibel)

Beachten Sie den feinen Wechsel von „Kaufleuten“ (bzw. Verkäufern) zu „Räubern“ (bzw. Dieben) zwischen den beiden Versionen. Es gäbe noch viel mehr über Jesu Wirtschafts- und Sozialtheorie im Neuen Testament zu sagen – und vielleicht sollte ich in einem zukünftigen Beitrag hier etwas darüber schreiben. Wie alles in der Philosophie (und noch mehr in religiösen Fragen) ist das natürlich alles umstritten, und es gibt Argumente für beide Seiten. Aber ich kann nicht erkennen, dass der angenommene klare Gegensatz zwischen Christentum und Sozialismus auch nur annähernd überzeugend ist.

Und so, da der Geburtstag des Herrn näher rückt, freue ich mich sehr, nun Stephen Leach begrüßen zu dürfen, der uns von einem anderen berühmten, weniger christlichen Denker und seiner Botschaft erzählen wird.

Habt schöne Feiertage!

—Andy

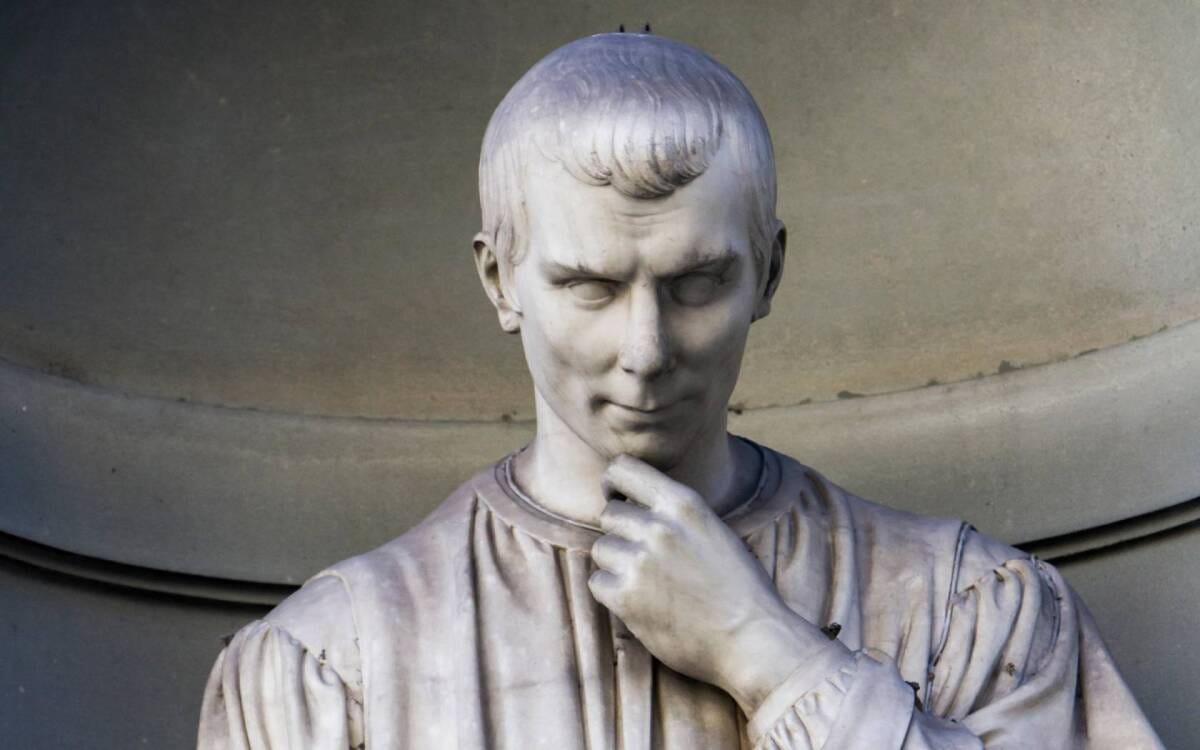

Machiavelli über Grausamkeit und Mitgefühl

Von Stephen Leach

Niccolò Machiavelli (1469–1527) interessierte sich für Unabhängigkeit, Selbsterhaltung und Selbstprofilierung. Diese Dinge motivierten ihn zum Schreiben von Der Fürst (Il Principe), und dies waren dessen Themen. Sein Ziel war es, dem regierenden Fürsten, Lorenzo dé Medici (1492–1519), das zu vermitteln, was er über diese Komponenten der Staatskunst gelernt hatte, und ihn dabei so sehr zu beeindrucken, dass er wieder in die politische Gunst und in seine frühere Rolle als vertrauenswürdiger florentinischer Diplomat zurückkehren würde. (Er war zuvor in Ungnade gefallen, als sein Name auf einer Liste derer entdeckt worden war, die einer Verschwörung gegen die Medici sympathisch gegenüberstehen könnten.)

Denn Machiavelli war nicht nur an Selbsterhaltung interessiert; er war daran interessiert, auf die politische Bühne zurückzukehren. Nur dort, wo es die Gelegenheit gab zu beeindrucken, fühlte er sich voll geschätzt und voll lebendig. Er nahm an, dass dasselbe für den Fürsten galt; doch während Machiavelli den Fürsten beeindrucken musste, um an die Macht zurückzukehren, war er sich wohl bewusst, dass der Fürst seine Untertanen beeindrucken musste, um die Macht zu behalten.

Machiavelli war nicht nur an Selbsterhaltung interessiert; er war daran interessiert, auf die politische Bühne zurückzukehren.

Die meisten politischen Abhandlungen versäumten es, dies zu berücksichtigen. Sie begingen den Fehler, den Staat als ein rein abstraktes Konstrukt zu betrachten. Infolgedessen war ihr praktischer Nutzen sehr begrenzt, und einige waren so weit von der Realität entfernt, dass sie aus praktischer Sicht schädlich waren.

Machiavelli war entschlossen, diesen Fehler zu vermeiden und über Politik so zu schreiben, wie sie tatsächlich praktiziert wird, und somit ein Buch mit Ratschlägen zu verfassen, die tatsächlich hilfreich wären. In seinen Worten:

„Viele haben sich Republiken und Fürstentümer erträumt, die man in Wahrheit nie gesehen oder gekannt hat; denn der Unterschied zwischen dem, wie man lebt, und dem, wie man leben sollte, ist so groß, dass ein Mann, der vernachlässigt, was tatsächlich getan wird, zugunsten dessen, was getan werden sollte, eher auf seine Selbstzerstörung als auf seine Selbsterhaltung zusteuert. Tatsache ist, dass ein Mann, der in jeder Hinsicht tugendhaft handeln will, zwangsläufig unter so vielen, die nicht tugendhaft sind, zugrunde geht. Daher muss ein Fürst, wenn er seine Herrschaft behaupten will, bereit sein, nicht tugendhaft zu sein, und davon Gebrauch zu machen oder nicht, je nach Notwendigkeit.“ (Machiavelli 2003: 50, frei übersetzt aus dem Englischen) [1]

Für Machiavelli ist das politische Überleben ein Ehrgeiz, der um seiner selbst willen existiert. Es gibt kein erhabeneres Ziel. Denn an der Menschheit ist nichts Inspirierendes:

„Man kann über die Menschen im Allgemeinen Folgendes sagen: Sie sind undankbar, wankelmütig, Lügner und Betrüger, sie scheuen die Gefahr und sind gierig nach Gewinn; solange du sie gut behandelst, gehören sie dir. Sie würden ihr Blut für dich vergießen, ihr Eigentum riskieren, ihr Leben, ihre Söhne, solange ... die Gefahr fern ist; aber wenn du in Gefahr bist, wenden sie sich ab.“ (Machiavelli 2003: 54, frei übersetzt aus dem Englischen)

Da er die Menschheit als wenig inspirierend, wenn nicht gar als widerwärtig empfindet, ist die Gesamtheit von Machiavellis Empfehlungen daher gänzlich und unverhohlen egoistisch. Es ist eine Philosophie, die keine Zeit für Mitgefühl hat, sondern nur gelegentlich für dessen Anschein. Machiavelli vertritt diese Ansicht konsequent im gesamten Fürsten, und seit dessen posthumer Veröffentlichung im Jahr 1532 ist es diese Ansicht, die zu Machiavellis zweifelhaftem Ruf geführt hat. Manche sahen in ihm lediglich einen Pragmatiker, einen Meister der Realpolitik, während andere ihn schlichtweg als einen Bösewicht ansahen.

Im Allgemeinen neigten diejenigen, die Machiavelli als bloßen Pragmatiker sahen, dazu, Beweise aus seinen anderen Werken wie den Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1531) heranzuziehen, während diejenigen, die ihn als böse ansahen, sich auf Der Fürst konzentrierten, und insbesondere auf Kapitel 17 über „Grausamkeit und Mitgefühl; und ob es besser ist, geliebt als gefürchtet zu werden, oder umgekehrt“. In diesem Kapitel argumentiert Machiavelli, dass, obwohl der Ruf des Mitgefühls vorteilhaft sein kann, dies auch für den Ruf der Grausamkeit gilt.

„Daraus ergibt sich die folgende Frage: ob es besser ist, geliebt oder gefürchtet zu werden, oder umgekehrt. Die Antwort lautet, dass man gerne beides wäre; aber da es schwierig ist, beides zu vereinen, ist es weitaus besser, gefürchtet als geliebt zu werden, wenn man nicht beides sein kann ... Die Menschen scheuen sich weniger, einem Schaden zuzufügen, der sich beliebt macht, als einem, der sich gefürchtet macht. Denn Liebe wird durch ein Band der Dankbarkeit gesichert, das die Menschen, erbärmliche Kreaturen, die sie sind, zerreißen, wenn es zu ihrem Vorteil ist; aber Furcht wird durch die Angst vor Strafe gestärkt, die immer wirksam ist.“ (Machiavelli 2003: 54, frei übersetzt aus dem Englischen)

Einer der faszinierenden Aspekte von Machiavellis Fürst, der in diesen Passagen illustriert wird, ist, dass, obwohl wir intuitiv vor solch rücksichtslosem, menschenfeindlichem Egoismus zurückschrecken mögen, er auf einer soliden Argumentation aufgebaut zu sein scheint.

„Es ist weitaus besser, gefürchtet als geliebt zu werden, wenn man nicht beides sein kann...“

Nichtsdestotrotz gibt es einen Fehler in seiner Argumentation. Erinnern wir uns daran, dass Machiavelli in Bezug auf die Abstraktionen früherer politischer Philosophie sagt: „Tatsache ist, dass ein Mann, der in jeder Hinsicht tugendhaft handeln will, zwangsläufig unter so vielen, die nicht tugendhaft sind, zugrunde geht“ (Machiavelli 2003: 50). In diesem Punkt könnten wir ihm, mit gewissen prinzipientreuen moralischen Dogmatikern im Hinterkopf, zustimmen. Aber dann folgert er: „Daher muss ein Fürst, wenn er seine Herrschaft behaupten will, bereit sein, nicht tugendhaft zu sein ...“ (ebd.). Er spielt mit der Doppeldeutigkeit dieser Behauptung: manchmal „nicht tugendhaft zu sein“ oder niemals „nicht tugendhaft zu sein“?

Wir könnten bei diesem Satz zustimmend nicken, weil es kaum kontrovers ist zu behaupten, dass wir bereit sein müssen, manchmal nicht tugendhaft zu sein (im Sinne des nicht dogmatischen Festhaltens an abstrakten Tugendprinzipien). Aber was Machiavelli eigentlich meint, ist, dass der Fürst bereit sein muss, (in irgendeinem konventionellen Sinne) niemals tugendhaft zu sein. Und es ist diese Behauptung, die den Rest seiner Argumentation untermauert, in der wir entdecken, dass der einzige Sinn von Tugend, den der Fürst kultivieren muss, die Fähigkeit zur Realpolitik ist.

Wenn wir jedoch Machiavelli zustimmen, dass wir, weil abstrakte moralische und politische Prinzipien in der Praxis nicht immer ausreichen, nicht gezwungen sind zu schlussfolgern, dass wir all unsere konventionellen Vorstellungen von Tugend aufgeben sollten. Überdies, selbst wenn diese abstrakten Prinzipien in der Praxis alle unzureichend sind, lohnt es sich daran zu erinnern, dass nicht alle unsere konventionellen Vorstellungen von Tugend von abstrakten Prinzipien abgeleitet sind.

Wenn wir feststellen, dass wir nicht nach abstrakten Prinzipien tugendhaft sein können, können wir uns immer noch vom Mitgefühl leiten lassen.

So können wir uns zum Beispiel, wenn wir feststellen, dass wir nicht nach abstrakten Prinzipien tugendhaft sein können, immer noch vom Mitgefühl leiten lassen. Mitgefühl als Leitfaden für das Handeln ist jedoch nichts, was Machiavelli in Betracht zieht. Er verschloss diese Option, als er, nachdem er angenommen hatte, dass alle Vorstellungen von Tugend von abstrakten Prinzipien abgeleitet sind, anschließend abstrakte Prinzipien verwarf.

Natürlich mag uns Mitgefühl allein nicht genau sagen, was zu tun ist, obwohl es das manchmal tut; und manchmal – „Weil ich in die Menschheit eingebunden bin“ [2] – ist es das Mitgefühl, das uns warnt, dass unsere abstrakten Prinzipien in die Irre gegangen sind. In dieser Hinsicht ist es so etwas wie ein essenzieller, vor-theoretischer moralischer Kompass. Ohne ihn laufen wir Gefahr – wie Machiavelli und sein idealer Fürst – grausam, isoliert und allein zu sein.

Stephen Leach (ehemals an der Keele University, UK) schreibt über Themen der Philosophie, Archäologie, Kunstgeschichte und menschlichen Evolution.

Academia.edu Seite: Stephen Leach — Academia.edu

Anmerkungen

[1]: The Prince von Niccolò Machiavelli, übersetzt von George Bull, Penguin Classics. (Anm. d. Übers.: Die Zitate im Text wurden für die deutsche Version sinngemäß an gängige deutsche Machiavelli-Übersetzungen angelehnt).

[2]: John Donne ‚Meditation XVII‘ (‚Niemand ist eine Insel‘) in Devotions upon Emergent Occasions (1624).