Ein ontologischer Gegenbeweis für den Teufel? #8

Gastbeitrag von Chris Atkinson

[Dieser Artikel im englischen Original]

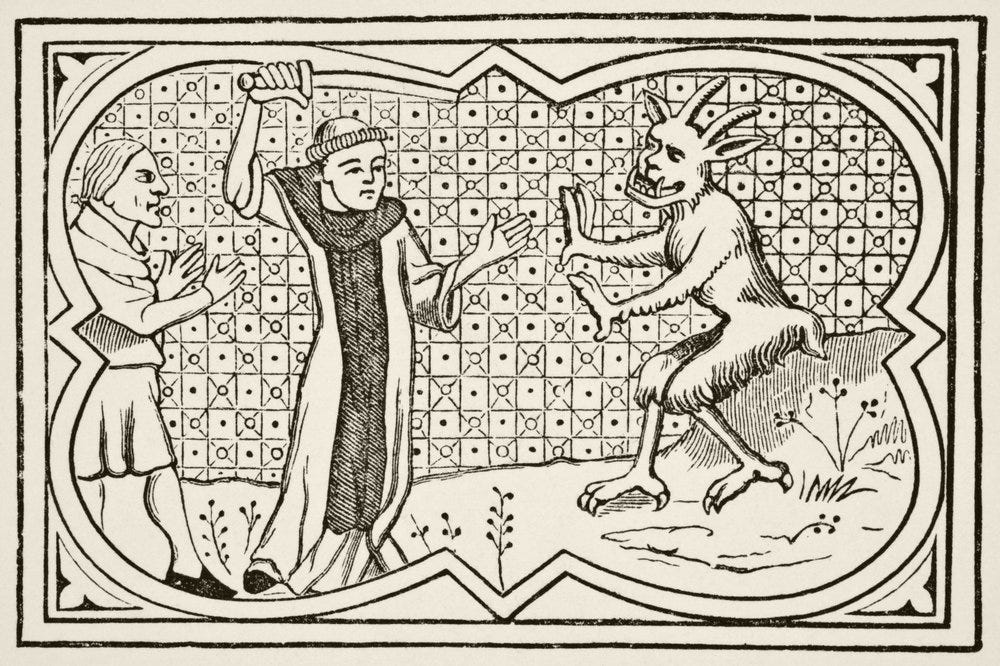

Wenn Sie sich schon eine Weile mit Philosophie beschäftigt haben, sind Sie wahrscheinlich schon auf das ontologische Argument für die Existenz Gottes gestoßen. Dieses Argument versucht zu zeigen, dass die Existenz Gottes notwendigerweise aus dem Wesen Gottes folgt. Mit anderen Worten: Angesichts der Natur Gottes ist es unmöglich, dass er nicht existiert. Aber wussten Sie, dass dieselbe Argumentation verwendet werden kann, um die Nicht-Existenz des Teufels zu beweisen? Zumindest, wenn wir bestimmte Annahmen über den Teufel treffen – die wichtigste davon ist, dass der Teufel das absolut Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Schauen wir uns einmal an, warum einige Philosophen denken, dass der Beweis der Existenz Gottes auch die Existenz des Teufels widerlegen könnte.

Das ontologische Argument für Gott

Der heilige Anselm von Canterbury war für die früheste Form des ontologischen Arguments verantwortlich. In seinem Werk Proslogion, das er erstmals 1077-78 in Umlauf brachte, schlug Anselm vor, dass die Existenz Gottes aus zwei fundamentalen Wahrheiten folgt:

(1) Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.

Und,

(2) Zu existieren ist größer, als nicht zu existieren.

Es lässt sich natürlich viel darüber sagen, wie diese Annahmen zusammenwirken sollen, um die Existenz Gottes zu beweisen – tatsächlich beschäftigt die Diskussion darüber Philosophen und Theologen seit fast einem Jahrtausend. Die Grundidee ist jedoch, dass wir, wenn Gott nicht existierte, ein Wesen begreifen (oder man könnte auch sagen uns vorstellen) könnten, das größer ist als Gott. Nämlich ein Wesen, das alle großartigen Eigenschaften Gottes besitzt – unbegrenzte Macht, Wissen, Tugend usw. –, das aber auch in der Realität und nicht nur im Verstand allein existiert. Da ein solches Wesen jedoch größer wäre als Gott (gemäß 2), muss es tatsächlich Gott sein, da Gott ja das größte denkbare Ding ist (gemäß 1). Um Anselm zu zitieren:

„Wenn also das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, allein im Verstand existiert, dann ist ebendieses, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, etwas, worüber hinaus Größeres gedacht werden kann. Aber das ist offensichtlich unmöglich. Daher besteht absolut kein Zweifel daran, dass etwas, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, sowohl im Verstand als auch in der Wirklichkeit existiert.“ (Proslogion, Kap. 2)

Ich weiß, das klingt nach einer Menge philosophischer Trickserei – und das mag es auch sein. Doch obwohl die Argumentation zweifelhaft erscheinen mag, ist es alles andere als offensichtlich, warum sie zweifelhaft ist. Wie Bertrand Russell einst in seiner Geschichte der Abendländischen Philosophie schrieb: „... es ist leichter, davon überzeugt zu sein, dass [das ontologische Argument] falsch sein muss, als genau herauszufinden, wo der Trugschluss liegt.“

Wie auch immer, wir sind nicht hier, um uns in den Vorzügen des ontologischen Arguments an sich zu verstricken. Nehmen wir für einen Moment einfach an, es sei wahr (was, trotz allem, was manche Leute sagen mögen, nicht völlig unvernünftig ist). Was wir wissen wollen, ist, was sonst noch aus dieser Argumentation folgt. Können wir auch den Teufel widerlegen?

Parodien des ontologischen Arguments

Die Idee, dass wir die Existenz des Teufels mit Anselms Logik widerlegen könnten, folgt dem Stil bestimmter Parodien des ontologischen Arguments. Diese Parodien sind Argumente, die vorgeben, der Logik des ontologischen Arguments zu folgen, uns dabei aber ins Absurde führen. Dies legt nahe, dass mit dem ontologischen Argument etwas nicht stimmen kann, auch wenn wir nicht genau sagen können, was das Problem ist. Die erste und vielleicht berühmteste dieser Parodien erschien fast unmittelbar, nachdem Anselms Werk in Umlauf kam. Sie ist als das Argument der perfekten Insel bekannt.

Dies legt nahe, dass mit dem ontologischen Argument etwas nicht stimmen muss, auch wenn wir nicht genau sagen können, was das Problem ist.

Gaunilo von Marmoutiers, einer von Anselms Zeitgenossen und ebenfalls ein benediktinischer Mönch, entwickelte das Argument. Gaunilo behauptet zu zeigen, dass wir, wenn wir Anselms Logik folgen, die Existenz von so ziemlich allem Perfekten beweisen können. Er fordert uns auf, uns den Fall einer Insel vorzustellen, die „an Reichtum überall all jenen anderen Ländern überlegen ist, die von Menschen bewohnt werden“ – so sehr, dass die Insel, die wir uns vorstellen, die größte denkbare Insel ist (womit er auf seine Weise Anselms erste Annahme nachbildet). Wir müssen uns dann fragen: Existiert diese Insel wirklich? Nun, laut Gaunilo muss sie nach Anselms Logik existieren! Warum? Denn wenn sie nicht existierte, könnten wir uns eine größere Insel vorstellen, nämlich eine, die genauso ist wie die, die wir uns vorstellen, die aber zusätzlich auch existiert – und so weiter. So haben wir eine Analogie zum ontologischen Argument, die alles Perfekte ins Dasein bringen kann, scheinbar wie durch Magie. Das ist ein merkwürdiges und eindeutig absurdes Ergebnis.

Eines der Probleme bei dieser Art von Parodien ist (wohlgemerkt), dass sie die Logik des ontologischen Arguments nicht ganz parallelisieren. Sie greifen zu kurz, da es tatsächlich nicht möglich ist, sich eine absolut perfekte Insel vorzustellen. Was auch immer man sich unter der perfekten Insel vorstellt, wie der christliche Philosoph Alvin Plantinga (1974) betont hat, sie kann immer in irgendeiner Weise verbessert werden. Es ist immer möglich, einer Insel mehr Reichtum und Überfluss (oder was auch immer man sich sonst wünscht) hinzuzufügen. Tatsächlich, wenn wir eine Insel so perfekt wie möglich machen wollten, würde sie vielleicht gar nicht mehr wie eine Insel aussehen. Um die Insel weiter zu verbessern, müssten wir ihr am Ende gottähnliche Eigenschaften zuschreiben – denn sicherlich ist eine gottähnliche Insel besser als eine nicht-gottähnliche Insel –, bis wir schließlich gar keine perfekte Insel mehr haben, sondern Gott selbst. Mit anderen Worten, es gibt einen Unterschied zwischen der Perfektion einer Insel und der Perfektion Gottes. Letztere ist, im Gegensatz zur ersteren, absolute Vollkommenheit – und nur aus absoluter Vollkommenheit, zumindest laut Anselm, folgt die notwendige Existenz. Das ist die Vollkommenheit Gottes; nicht die begrenzte Vollkommenheit einer Insel. All dies soll besagen, dass diese Parodien, die behaupten, alles Perfekte ins Dasein zu bringen, selbst nicht ganz perfekt sind. Sie sind (wiederum, wohlbemerkt) keine präzisen Analogien zum ontologischen Argument, was bedeutet, dass sie nicht notwendigerweise zeigen, dass das ontologische Argument fehlerhaft ist.

An dieser Stelle müssen wir uns nun speziell dem ontologischen Gegenbeweis für den Teufel zuwenden (nennen wir dieses Argument OGT). Der OGT unterscheidet sich von den anderen Parodien in mindestens zwei wichtigen Punkten. Erstens parallelisiert er die Logik des ontologischen Arguments viel genauer. Wie wir sehen werden, operiert er mit Absoluta. Zweitens versucht er nicht, die Existenz von irgendetwas zu beweisen. Stattdessen versucht er, die Existenz von etwas zu widerlegen – nämlich die des Teufels. In dieser Hinsicht ist der OGT einzigartig unter den Parodien des ontologischen Arguments. Er ist eine interessante Umkehrung des Arguments, keine kritische Analogie.

Der ontologische Gegenbeweis für den Teufel

Der Philosoph C. K. Grant beschrieb den OGT erstmals in seinem Aufsatz von 1957, „The Ontological Disproof of the Devil“ (Der ontologische Gegenbeweis für den Teufel). Zu Beginn des Aufsatzes schreibt Grant, es sei „bemerkenswert“, dass diejenigen, die das ontologische Argument für Gott akzeptieren, „nicht bemerkt haben, dass dieser Beweis auch die Nichtexistenz des Teufels demonstriert“. Das heißt, wenn wir annehmen, dass der Teufel „ein absolut unvollkommenes Wesen“ ist (d.h. etwas, worüber hinaus nichts Geringeres gedacht werden kann), dann können wir Anselms Logik bis zu dem Schluss folgen, dass der Teufel nicht existiert. Wir können uns einen Moment Zeit nehmen, um die grundlegenden Annahmen der beiden Argumente nebeneinander zu betrachten:

DER ONTOLOGISCHE GOTTESBEWEIS

(1) Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.

(2) Zu existieren ist größer, als nicht zu existieren.

(C) Also existiert Gott.

DER ONTOLOGISCHE GEGENBEWEIS FÜR DEN TEUFEL

(1) Der Teufel ist das, worüber hinaus nichts Geringeres gedacht werden kann.

(2) Nicht zu existieren ist geringer, als zu existieren.

(C) Also existiert der Teufel nicht.

Der OGT kehrt das ontologische Argument für Gott perfekt um. Wenn wir (mit Anselm) akzeptieren, dass Existenz größer ist als Nicht-Existenz, dann müssen wir auch akzeptieren, dass Nicht-Existenz geringer ist als Existenz – und im Gegenzug müssen wir auch allem zustimmen, was aus dieser Annahme folgt. Wie Grant erklärt:

„... aus der Idee der absoluten Unvollkommenheit folgt [...], dass jedes Wesen, das dieser Beschreibung entspricht, notwendigerweise nicht-existent sein muss, denn ein vollkommen unvollkommenes Wesen, das existiert, ist ein Widerspruch in sich. Mit anderen Worten, wenn man annimmt, dass Existenz eine der Eigenschaften ist, die im Begriff der Vollkommenheit enthalten sind, dann muss Nichtexistenz auch eine Eigenschaft eines vollkommen unvollkommenen Wesens sein.“

Dieses Argument ist viel enger an das ontologische Argument angelehnt als die zuvor erwähnten Parodien. Der OGT sticht heraus, weil er, im Gegensatz zu den anderen Parodien, in Absoluta formuliert ist. Wir können uns vielleicht immer einen Weg vorstellen, eine Insel mehr oder weniger perfekt zu machen; aber wir können uns keinen Weg vorstellen, entweder Gott (als absolute Vollkommenheit) noch perfekter zu machen; noch den Teufel (als absolute Unvollkommenheit) noch weniger perfekt zu machen. Die OGT-Parodie unterliegt in dieser Hinsicht nicht der gleichen Art von Kritik wie die anderen Parodien. Sie verfehlt nicht den Punkt der absoluten (Un-)Vollkommenheit. Bedeutet das, dass wir einfach akzeptieren sollten, dass der Teufel daher nicht existiert? Das wäre vielleicht zu voreilig.

Bedeutet das, dass wir einfach akzeptieren sollten, dass der Teufel daher nicht existiert? Das wäre vielleicht zu voreilig.

Zum einen können wir diese Schlussfolgerung (auf diese Weise) nur ziehen, wenn wir auch das ontologische Argument akzeptieren. Ich habe angedeutet, dass die Parodien, die normalerweise gegen das Argument ins Feld geführt werden, nicht ganz erfolgreich sind. Aber es gibt viele andere Gründe zu der Annahme, dass das ontologische Argument scheitert. Kants berühmtes Diktum, dass „Existenz kein Prädikat ist“, kommt einem in den Sinn.

Und zum anderen stellt sich auch die Frage, ob wir den Teufel wirklich als absolute Unvollkommenheit betrachten können. Wie Grant einräumt, mag die traditionelle Vorstellung vom Teufel ihn als ein absolut unmoralisches Wesen darstellen; das bedeutet aber nicht, dass er in jeder Hinsicht unvollkommen ist. Der Teufel mag aus dem Himmel verstoßen worden sein, aber er weiß immer noch Dinge, er kann immer noch Dinge tun. Es ist daher wahrscheinlich falsch zu sagen, dass der Teufel absolut unvollkommen ist.

Was bedeutet das nun für uns? War unsere Diskussion über diese ontologischen Argumente umsonst? Ich denke, das zu sagen, wäre ebenfalls zu voreilig. Wir können zumindest Folgendes sagen: Wenn wir mit Anselm darin übereinstimmen, dass Existieren besser ist als Nicht-Existieren, dann scheint daraus zu folgen, dass totale Unvollkommenheit – was auch immer das sein mag, Teufel oder nicht – nicht existiert, ja nicht existieren kann. Das heißt, egal wie schrecklich diese Existenz manchmal erscheinen mag, sie kann niemals total unvollkommen sein. Das ist eine positive Botschaft, scheint mir, die wir alle aus dem ontologischen Gegenbeweis für den Teufel mitnehmen können.

Chris Atkinson ist Postdoktorand in Philosophie an der Universität Hokkaido, Japan. Er hat hauptsächlich über die Natur und Normen von Überzeugungen sowie ein wenig über Ästhetik geschrieben. Er interessiert sich auch für die Geschichte der Philosophie. Zuvor lehrte er Philosophie an der Universität von Hongkong und der Lingnan-Universität, Hongkong.

Homepage: cj-atkinson.com

Referenzen

Charlesworth, M. J. 1979. St. Anselm’s Proslogion. Notre Dame: University of Notre Dame Press

Grant, C. K. 1957. The Ontological Disproof of the Devil. Analysis.

Plantinga 1974, The Nature of Necessity (Clarendon Library of Logic and Philosophy), Oxford: Clarendon Press. doi:10.1093/0198244142.001.0001